Um ins Weltall zu kommen, scheint es nur eine Möglichkeit zu geben – eine Rakete. Dabei gibt es noch andere Technologien, die die Menschheit noch nicht genutzt hat … aus guten Gründen.

Wenn du ins Weltall kommen möchtest, gibt es nur eine Möglichkeit: eine Rakete. Das scheinen auch die aktuellen Raumfahrtprojekte zu bestätigen. Alle Raumschiffe von SpaceX, Blue Origin und Co. setzen auf die Flugkörper mit Rückstoßantrieb. Doch das Problem dabei: Sie sind teuer und ineffizient. Ineffizient, weil sie gemessen an ihrer Größe nur wenig Nutzlast tragen können. Stattdessen bestehen sie aus 80 bis 95 Prozent aus Treibstoff, der beim Start komplett verbrannt wird. Das macht sie auch teuer, denn sie sind unterm Strich nur ein Wegwerfprodukt.

Zwar hat es SpaceX mit seinen Raketen in den letzten zehn Jahren geschafft, immer mehr Raketenteile wiederzuverwenden, indem sie zur Erde zurückkehrten und landeten. Dennoch kostet es immer noch rund 3.000 US-Dollar, um nur ein Kilogramm Nutzlast mit einer Falcon 9 ins All zu bringen. Das ist im Vergleich zu den Jahren 1970 bis 2000 zwar sehr beeindruckend, da damals ein Kilogramm im Schnitt 18.500 US-Dollar kostete (Quelle: The Conversation), dennoch kostet der Start einer Rakete abhängig von Mission und Wiederverwendbarkeit der Teile bis zu 100 Millionen US-Dollar.

Doch es gibt Alternativen, wie wir Menschen und Fracht in den Kosmos befördern können. Die interessantesten schauen wir uns nun im Detail an.

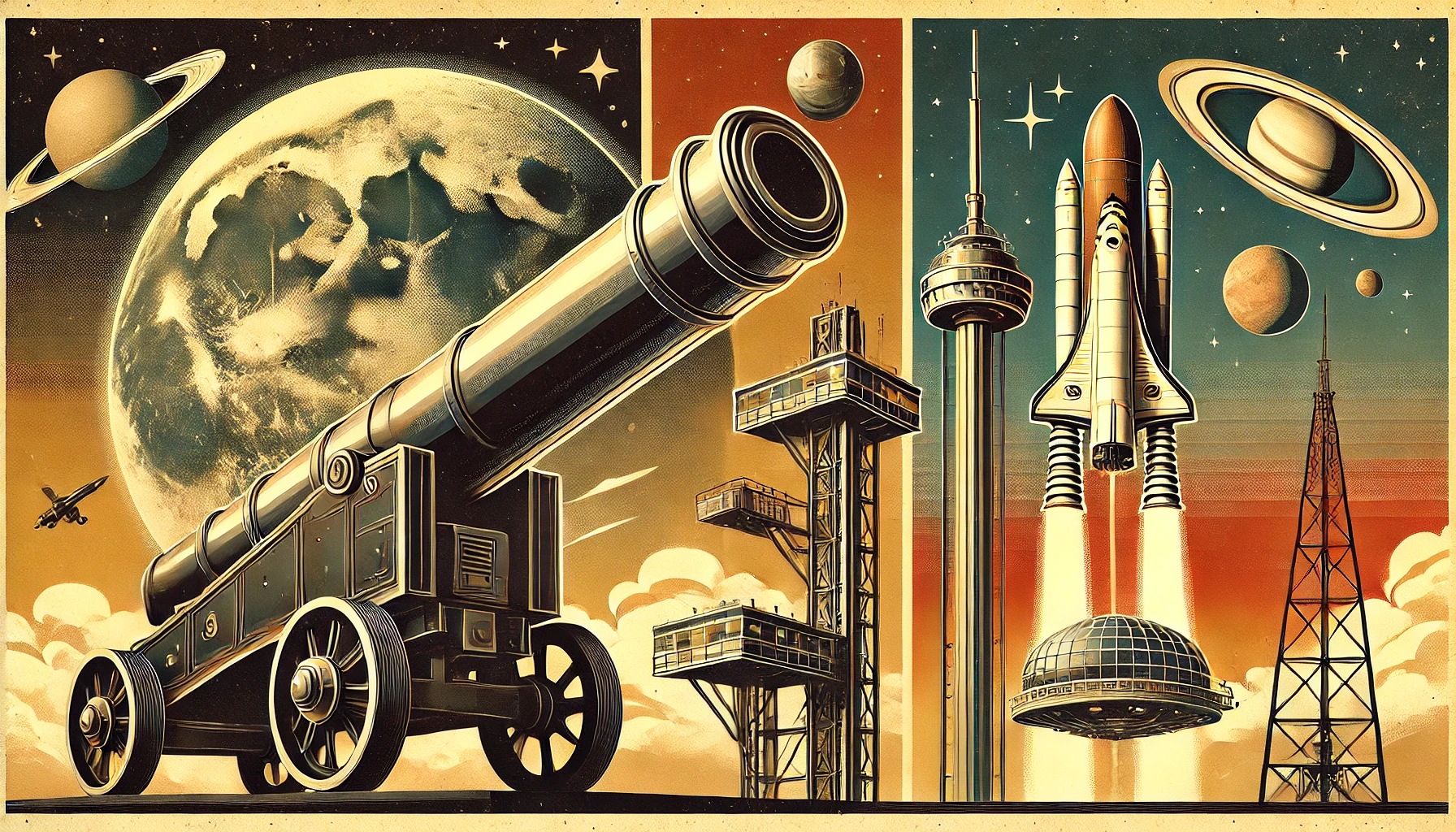

Die Weltraum-Kanone

Es klingt wie ein Scherz, aber die Idee ist vollkommen ernst gemeint: Statt Mensch und Material ins All zu fliegen, könnte man sie ja auch einfach ins All schießen – und zwar mit einer riesigen Kanone. Einer der ersten, der diese Idee formulierte, war der Science-Fiction-Autor Jules Verne. Der Franzose beschrieb in seinem Roman „Von der Erde zum Mond“ eine überdimensionierte Kanone, die Menschen in die Umlaufbahn des Mondes schoß. Dabei beschrieb er ausführlich, welche Probleme er so ein Unterfangen mit sich bringen würde und wie man sie wissenschaftlich lösen könnte.

Auch wenn im Erscheinungsjahr 1865 so eine Reise vielleicht noch möglich schien, besitzt sie aus heutiger Sicht dennoch einige Schönheitsfehler. Jules Verne dachte an eine klassische Kanone, wie man sie damals von den Kriegsschauplätzen kannte. Lediglich war seine Kanone viel, viel größer. Genauer gesagt, hatte das Geschützrohr eine Länge von 270 Metern und war in den Boden eingelassen. Zudem besaß das Kanonenrohr einen Innendurchmesser von 2,70 Metern und eine Wandstärke von 1,80 Metern. Die Passagiere saßen schließlich in einem zylindrisch-konischem Geschoss statt in einem Raumschiff.

Das große Problem mit Vernes Idee: die Beschleunigung. Sie wäre so stark, dass Passagiere als auch Fracht zerquetscht werden würden. Zwar war ihm das bewusst und er ersann für seine Geschichte eine Dämpfung, die in der Theorie mit Wasser funktionierte, aber in der Praxis hätte sie nichts genutzt.

Anzeige

„Von der Erde zum Mond“ & „Reise um den Mond“

Von Jules Verne

Der Science Fiction Klassiker jetzt in einer wunderschönen Schmuckausgabe

So könnte eine Weltraum-Kanone funktionieren

Doch so absurd die Idee von damals klingt, sie könnte auf gewisse Weise funktionieren. Unter anderem arbeitet das Startup Longshot Space an so einem Konzept. Sie wollen eine 10 Kilometer lange Kanone bauen, die Fracht ins Weltraum schießt. Doch man darf sie sich nicht wie ein klassisches Artilleriegeschütz vorstellen, bei dem mit einem großen Knall eine Treibladung abgeschossen wird. Viel mehr erinnert sie an eine überirdische Pipeline, in der das Projektil über eine lange Strecke immer weiter beschleunigt wird. Es wird zunächst durch einen starken Gasimpuls gestartet und dann entlang der gesamten Strecke immer weiter angeschubst. Dies geschieht durch präzise platzierte Gasdüsen, die bei definierten Zeitpunkten zusätzliche Druckladungen freisetzen. Auf diese Weise könne man Belastungsspitzen minimieren, so die Idee der Ingenieure. Zudem solle die Kanone effizienter und kostengünstiger sein als Raketen. Das ist aber noch Theorie denn bisher gibt es nur einen kleinen Protoypen, der in einen Frachtcontainer passt.

Und ließen sich dadurch auch Menschen ins All befördern? Mit der Kanone von Longshot Space leider nicht. Die Beschleunigung wäre immer noch zu stark und würde einen Menschen förmlich zerquetschen. Theoretisch wäre es aber machbar, die Kanone länger zu bauen und somit das Geschoss langsamer zu beschleunigen. Doch die benötigte Größe wäre gewaltig. Der menschliche Körper kann kurzzeitig etwa 4 bis 5 g (vier- bis fünffache Erdbeschleunigung) aushalten. Um letztendlich die benötigte Orbitalgeschwindigkeit von etwa 28.440 km/h zu erreichen, müsste die Kanone dann über 6000 Kilometer lang sein. Damit wäre die Kanone länger als die USA breit ist und damit in der Praxis technisch und wirtschaftlich unrealistisch.

Statt einer Kanone geht auch eine Schleuder

Es muss nicht immer eine Kanone sein, um Fracht ins All zu schießen – auch eine Schleuder wäre möglich. So plant das Start-up SpinLaunch eine gigantische Zentrifuge, die Dartpfeil-artige Geschosse in die Höhe schleudert. Die Technologie zielt darauf ab, kleinere Nutzlasten, wie Satelliten, schnell und effizient ins All zu bringen. SpinLaunch hat bereits erfolgreiche Tests durchgeführt, steht jedoch noch vor Herausforderungen wie der Anpassung von Nutzlasten an die enormen Beschleunigungskräfte. Zudem bestehen einige Risiken, da das Projektil im perfekten Winkel die Schleuder verlassen muss. Ansonsten könnte die ganze Station großen Schaden nehmen.

Das Raumflugzeug

Eine weitere Variante, um ins Weltall zu kommen, ist das Raumflugzeug. Es ist in der Lage, von jeder gängigen Startbahn abzuheben, durch die Atmosphäre eines Planeten zu fliegen und ins Weltall aufzusteigen. Gelegentlich werden sie auch als Raktenflugzeug bezeichnet, auch wenn das nicht immer korrekt ist. Raketenflugzeuge sind erstmal nur Flugzeuge mit einem Raketenantrieb, auch wenn sie nur durch die Atmosphären fliegen.

Eigentlich klingt die Idee auch recht simpel. Flugzeuge gibt es bereits und mit ihnen bräuchte man ja eigentlich nur immer höher fliegen, bis man letztendlich im Weltraum ankommt, oder? So einfach ist es dann doch nicht. Denn mit steigender Höhe nimmt die Luftdichte immer weiter ab und die Tragflächen eines Flugzeugs bekommen nicht mehr genug Auftrieb. Daher liegt der aktuelle Höhenrekord auch „nur“ bei 37,6 Kilometer. Diesen hat eine MiG-25 während eines Parabelflugs aufgestellt. und war damit noch einiges von der Grenze zum Weltall enfernt. Je nach angewendeter Definition beginnt es nämlich erst zwischen 80 und 100 Kilometern.

Was ist ein Parabelflug?

Bei einem Parabelflug steigt ein Flugzeug so senkrecht wie möglich auf, um danach in den Sturzflug zu gehen. Während des freien Falls befindet sich die Besatzung in Schwerelosigkeit und kann wie im Weltall durch das Flugzeug schweben. Dieser Zustand lässt sich aber nur für 20 bis 30 Sekunden aufrecht erhalten.

Auch das Space Shuttle verdient nicht die Bezeichnung „Raumflugzeug“. Zwar konnte es in der Atmosphäre fliegen und wie ein Flugzeug landen. Um aber ins Weltall zu kommen, brauchte es große Trägerraketen. Damit gilt es als Raumfähre wie der Name Space Shuttle bereits andeutet.

Doch in der Entwicklung von Raumflugzeugen ist Bewegung drin. Unter anderem möchte das Unternehmen Dawn Aerospace ein Hybridkonzept entwickeln, das Raumfahrzeuge wie herkömmliche Flugzeuge startet. Es kann wie ein Flugzeug von herkömmlichen Start- und Landebahnen abheben, den niedrigen Erdorbit erreichen und wieder sicher landen. Damit wollen sie:

- Kosten und Logistik für Raketenstarts erheblich reduzieren.

- Mehr Flexibilität für Satellitenstarts oder Experimente im Weltraum bieten.

Dawn Aerospace hat bereits ein Raumflugzeug gebaut, was von einer normalen Startbahn eines Flughafens starten kann: die Mk II Aurora. Zwar erreicht es bisher „nur“ eine Höhe von 25 Kilometer und damit erst ein 1/4 der angestrebten Strecke, dafür konnte das Team bereits zwei Starts an einem Tag durchführen – ein Novum unter den Raumfahrzeugen.

Kurzfristig streben sie aber erstmal nur den Transport von Fracht an. Denn das Raumflugzeug hat die Größe einer Drohne und kann nur bis zu 5 Kilogramm Fracht tragen. Das reicht für schnelle Versorgungsflüge und kleinere Satelliten. Perpektivisch könnte es aber auch irgendwo auf der Erde starten, in den Orbit aufsteigen und auf der anderen Seite des Globus wieder landen. Flugzeiten von 1 bis 2 Stunden wären theoretisch möglich.

Derzeit konzentriert sich Dawn Aerospace jedoch darauf, die Technologie für suborbitale Raumflüge zu perfektionieren und für wissenschaftliche Missionen zu nutzen.

Der Weltraumlift

Um ins All zu kommen, muss man aber nicht immer ein Flugobjekt besteigen. Auch die Idee einen Weltraumlifts treibt Ingenieure und Science Fiction Autoren immer wieder um. Dabei wird das eine Ende eines Seils auf der Erde befestigt, während das andere Ende an einem Gegengewicht im All hängt. Die einwirkende Zentrifugalkraft würde das Gegenwicht von der Erde wegschleudern und so das Seil straff halten. Damit das gelingt müsste es aber mindestens 36.000 Kilometer lang sein, damit es wie die Internationale Raumstation (ISS) eine geostationäre Position einnimmt. Erst dann hätte es die selbe Geschwindigkeit wie die Erde und bleibt immer auf der selben Position.

Die größte Herausfordeurng dabei ist das Seil. Mit bisherigen Materialien müsste es extrem dick sein, um nicht zu reißen, und das macht es zu schwer. Es würde einfach unter seiner eigenen Last zusammenbrechen. Doch es gibt ein Material, das so ein Bauvorhaben möglich machen kann: Kohlenstoffnanoröhren. Wie der Name verrät, handelt es sich um molekulare Nanoröhren, die aus Kohlenstoff bestehen, und gerade mal einen Durchmesser von 0,4 bis 50 Nanometer besitzen. Sie sind aber nicht nur klein, sondern dabei auch extrem reißfest. Bis zu 63 Gigapascal können mehrwändige Kohlenstoffnanoröhren aushalten und schlagen damit Stahl (2 GPa) um ein Vielfaches.

Einmal gespannt würden dann Gondeln am Seil auf und ab fahren und Fracht, Personal und Touristen zu Raumstationen bringen, die auf verschiedenen Höhen am Seil hängen. Somit würde kein Treibstoff mehr benötigt werden und die Kosten für Weltaumtransporte weiter sinken.

Dieses Projekt klingt größenwahnsinnig, sei aber laut Physiker Dr. Bradley Edwards technisch machbar, der bereits seit 30 Jahren an einem Konzept für einen Weltraumlift forscht. Allerdings wird es nicht billig. Bereits die ISS hat 150 Milliarden US-Dollar gekostet und der Preis für die Kohlenstoffnanoröhren schätzt der Physiker auf 1 Milliarde US-Dollar. Dazu kommen noch die Forschungskosten, die Kosten für die Bodenstationen, den Transport des Kabels ins Alls und einiges mehr. Eine realistische Schätzung lässt sich aktuell kaum geben, wahrscheinlich werden die Kosten aber in dem Bereich von mehreren Billionen Dollar fallen.

Nur zur Erinnerung 1 Billion ist eine Zahl mit 12 Nullen:

1.000.000.000.000

Fazit und Blick in die Zukunft

Egal ob Kanone, Lift oder Flugzeug – es gibt viele machbare Wege, Fracht und Personen ins All zu befördern. Doch aktuell befinden sich alle noch in der Entwicklungsphase und auch wenn einige Projekte bereits etwas weiter sind, es werden noch Jahrzehnte vergehen, bevor die Vorherrschaft der Rakete ein Ende findet. Der Hauptgrund dafür liegt in ihrer technischen Reife und Flexibilität. Moderne Trägerraketen wie die Falcon 9 von SpaceX, die Ariane 6 der ESA oder die chinesische Long March-Serie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung. Sie ermöglichen eine präzise Steuerung, zuverlässige Starts und die Beförderung unterschiedlichster Nutzlasten. Im Vergleich dazu stehen die alternativen Konzepte noch am Anfang.

Raketen bieten hingegen bewährte Technologien, die durch Wiederverwendbarkeit und sinkende Startkosten zunehmend konkurrenzfähig werden. In den nächsten Jahren werden sie daher weiterhin das Rückgrat der Raumfahrt bilden, bis alternative Konzepte technisch und wirtschaftlich mithalten können.